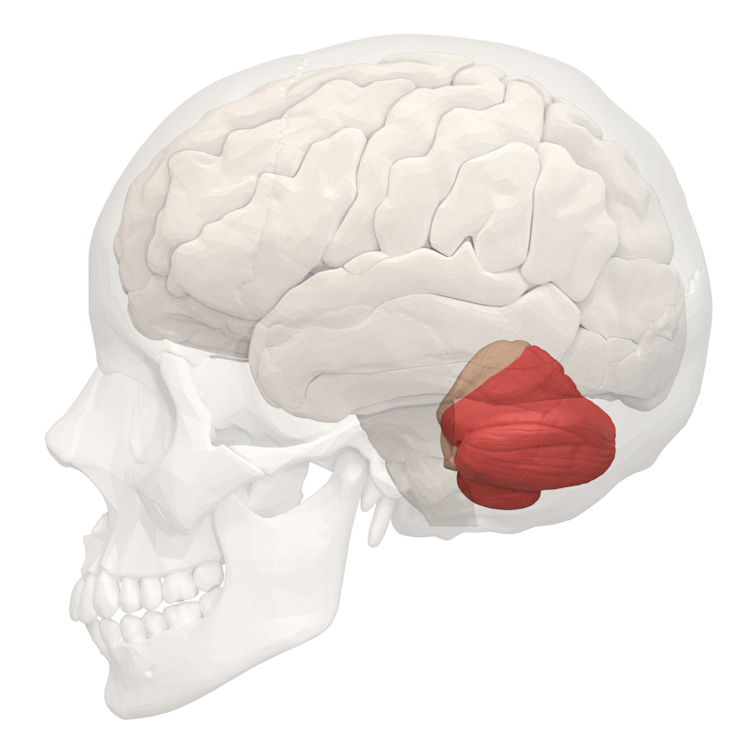

Oculto en la base del cráneo, el cerebelo es una estructura que solo abarca alrededor del 10 % del volumen total del cerebro, pero que alberga más del 50 % de todas las neuronas del sistema nervioso central. Esa extraordinaria densidad neuronal delata su importancia funcional, que va más allá de regular los movimientos y mantener el equilibrio, el papel que se le ha atribuido tradicionalmente.

Oculto en la base del cráneo, el cerebelo es una estructura que solo abarca alrededor del 10 % del volumen total del cerebro, pero que alberga más del 50 % de todas las neuronas del sistema nervioso central. Esa extraordinaria densidad neuronal delata su importancia funcional, que va más allá de regular los movimientos y mantener el equilibrio, el papel que se le ha atribuido tradicionalmente.

Conocido como el “pequeño cerebro”, el cerebelo está situado en la parte posterior e inferior del encéfalo, justo debajo de los hemisferios cerebrales y detrás del tronco encefálico. Como decíamos, hasta hace no mucho se consideraba que su único rol era el de afinar la motricidad: integra señales de los músculos, las articulaciones y el oído interno para ajustar en tiempo real la fuerza, la amplitud y el ritmo de cada gesto.

Así, cuando estiramos el brazo para tocar un objeto, el cerebelo predice la trayectoria óptima y corrige cualquier desviación, evitando esos movimientos erráticos que veríamos en alguien con lesión cerebelosa. De hecho, enfermedades que afectan a esta estructura, como la ataxia cerebelosa, se caracterizan por una marcha inestable o temblor, que son síntomas de la incapacidad para regular los movimientos finos.

Más allá de los movimientos

Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha revelado que el cerebelo no es un mero regulador mecánico, sino también un modulador de procesos mentales más complejos.

Así, el síndrome cognitivo-afectivo cerebeloso (CCAS), descrito por primera vez en 1998, combina alteraciones motoras con dificultades en planificación, lenguaje, memoria de trabajo y control de las emociones. Se piensa que la uniformidad de la microarquitectura cerebelosa –la que calcula los ajustes de movimiento– se emplea también para generar “modelos internos” que anticipan y afinan la dinámica de pensamientos y estados de ánimo.

Existen más ejemplos de la implicación del cerebelo en otras enfermedades, como el alzhéimer. Esta dolencia neurodegenerativa se caracteriza por la acumulación anormal de la proteína β-amiloide y genera el adelgazamiento de una capa de neuronas llamada capa granular, clave para procesar la información que llega al cerebelo. A la postre, esos cambios pueden afectar la coordinación de la mente y el cuerpo.

En el caso del autismo, se ha observado que las alteraciones en unas neuronas llamadas células de Purkinje y en las conexiones cerebelo-corticales están detrás de las dificultades para interpretar gestos, sonidos o tonos de voz, influyendo en la comunicación y la socialización.

Y en la esquizofrenia, la descoordinación entre el cerebelo y la corteza frontal puede traducirse en pensamientos desorganizados o problemas para regular las emociones, pues el cerebelo ya no “afina” tales procesos internos con la misma precisión. Por lo tanto, cuidarlo es clave no solo para movernos bien, sino para pensar con claridad y sentirnos en equilibrio.

De Leonardo a Ramón y Cajal

Pero mucho antes de estos hallazgos, el cerebelo ya fue objeto de interés científico e inspiración artística para dos de las mentes más brillantes de todos los tiempos.

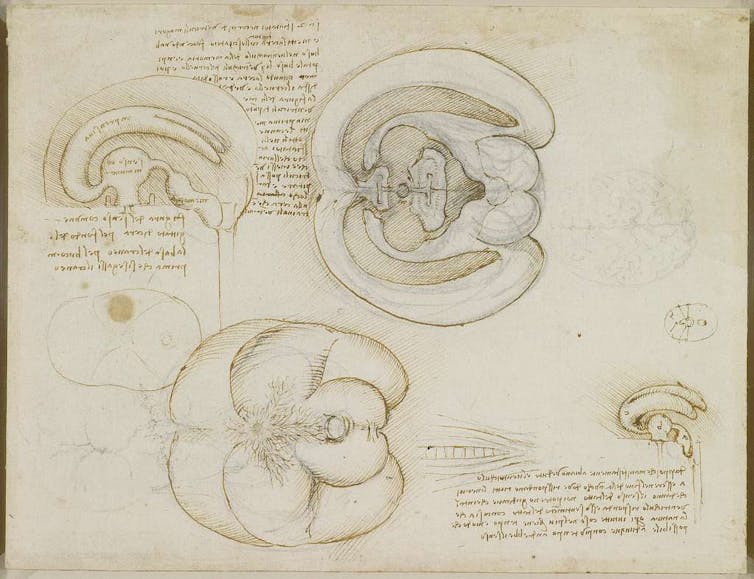

El primero de nuestros protagonistas, Leonardo Da Vinci (1452–1519), fue el prototipo del científico renacentista, hombre modelo de la tercera cultura que no distinguía entre arte y ciencia. En la búsqueda de la relación entre el microscosmos y el macroscosmos, muy temprano reconoció el papel clave del sentido de la visión y de la capacidad de integración del cerebro.

En sus estudios anatómicos se interesó por los ventrículos cerebrales y desarrolló un método para inyectar cera caliente en cráneos de buey, obteniendo moldes exactos del sistema ventricular. Aunque se atribuye al genio florentino el nombre “cerebelo” (del latín cerebellum, que significa “pequeño cerebro”, en referencia a su similitud estructural con el cerebro), esta afirmación no ha podido ser comprobada.

Lo que sí se sabe es que despertó su interés, pues en sus dibujos sitúa el vermis cerebeloso (la parte central del cerebelo) como una “válvula” que regula el paso entre el “sentido común” y la “memoria”. Esa fusión de visión neoplatónica –buscar el asiento del alma– con rigor anatómico le permitió romper con la tradición medieval y sentar las bases de la anatomía funcional.

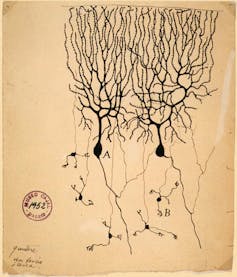

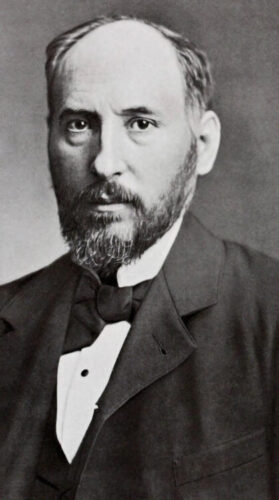

Siglos después, Santiago Ramón y Cajal (1852–1934), el padre de la neurociencia moderna llevó el arte anatómico al nivel celular. A través de una rigurosa observación y el perfeccionamiento de las técnicas de tinción –en especial la mejora del método de impregnación con nitrato de plata desarrollado por Camillo Golgi–, Cajal logró visualizar con claridad la estructura íntima del sistema nervioso.

Su mirada se posó con particular atención sobre el cerebelo, donde descubrió y dibujó con meticulosa precisión las complejas arborizaciones de las antes citadas células de Purkinje, unas de las más notables por su tamaño y ramificación dendrítica. Además de revelar la individualidad de las neuronas, su trabajo sentó las bases del principio de la “doctrina de la neurona”, desafiando la idea dominante de una red nerviosa continua.

Estas observaciones, capturadas en decenas de dibujos que combinan rigor científico con un sorprendente valor artístico, permitieron entender al cerebelo no como un órgano aislado, sino como una estructura clave en la coordinación motora y el procesamiento sensorial.

Nuestra visión artística del cerebelo

Sin pretender compararnos con científicos de la talla de Leonardo o Cajal, en la Universidad Politécnica de Valencia hemos desarrollado un software a partir de resonancia magnética, denominado DeepCERES, que permite segmentar (cuantificar) 27 estructuras del cerebelo humano a ultra alta resolución gracias al uso de técnicas de inteligencia artificial, lo que permitirá avanzar en la investigación de esta estructura clave.

Pero no solo eso, gracias a DeepCERES también podemos generar reconstrucciones detalladas en tres dimensiones de cada una de las estructuras del cerebelo; especialmente de la sustancia blanca del interior conocida como “arbor vitae” (árbol de vida), llamada así por su forma arbolada con múltiples ramificaciones. Siguiendo los pasos de Leonardo y Cajal, nuestro objetivo es captar la complejidad y la belleza de esta joya oculta del cerebro.

Fuente: The Conversation

Probablemente todos hemos oído hablar del síndrome de Down. Pero muy pocos conocemos por qué lleva ese nombre.

Probablemente todos hemos oído hablar del síndrome de Down. Pero muy pocos conocemos por qué lleva ese nombre. El Cardenal de Lisboa Petrus Juliani (1226-1277), elegido Papa el 8 de septiembre de 1276 con el nombre de Juan XXI, se convirtió ese día en el primer médico en acceder al más alto cargo de la Iglesia Católica. Su pontificado duró hasta su muerte, el 20 de mayo de 1277. Fue el papa número 187 y su sucesor fue Nicolás III.

El Cardenal de Lisboa Petrus Juliani (1226-1277), elegido Papa el 8 de septiembre de 1276 con el nombre de Juan XXI, se convirtió ese día en el primer médico en acceder al más alto cargo de la Iglesia Católica. Su pontificado duró hasta su muerte, el 20 de mayo de 1277. Fue el papa número 187 y su sucesor fue Nicolás III. Si examinas cuidadosamente la punta de tus dedos, observarás una red de curvas, espirales y ramificaciones. Se llaman crestas papilares y permiten que, junto con los surcos que hay entre ellas y las secreciones de nuestra piel (sudor y grasa) se forme un “dibujo” o huella dactilar al tocar un objeto.

Si examinas cuidadosamente la punta de tus dedos, observarás una red de curvas, espirales y ramificaciones. Se llaman crestas papilares y permiten que, junto con los surcos que hay entre ellas y las secreciones de nuestra piel (sudor y grasa) se forme un “dibujo” o huella dactilar al tocar un objeto.

El Código Sanitario Panamericano, vigente hoy día, se firmó ad referendum en dos ejemplares originales en inglés y español, por los representantes de dieciocho naciones de las Américas que asistieron a la VII Conferencia Panamericana celebrada en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, el 14 de noviembre de 1924. Ambas versiones se depositaron en la Secretaría de Estado de la República de Cuba a fin de que pudieran sacarse copias certificadas, para ser remitidas por vía diplomática a cada uno de los gobiernos signatarios.

El Código Sanitario Panamericano, vigente hoy día, se firmó ad referendum en dos ejemplares originales en inglés y español, por los representantes de dieciocho naciones de las Américas que asistieron a la VII Conferencia Panamericana celebrada en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, el 14 de noviembre de 1924. Ambas versiones se depositaron en la Secretaría de Estado de la República de Cuba a fin de que pudieran sacarse copias certificadas, para ser remitidas por vía diplomática a cada uno de los gobiernos signatarios. Cuando George Papanicolaou llegó a Estados Unidos, procedente de Grecia, ya era un médico experimentado que había servido como cirujano militar en la primera guerra de los Balcanes. Tras durar solo un día vendiendo alfombras, volvió a su pasión de adolescente: tocar el violín, esta vez en restaurantes.

Cuando George Papanicolaou llegó a Estados Unidos, procedente de Grecia, ya era un médico experimentado que había servido como cirujano militar en la primera guerra de los Balcanes. Tras durar solo un día vendiendo alfombras, volvió a su pasión de adolescente: tocar el violín, esta vez en restaurantes.

El oftalmoscopio es un instrumento optométrico cuya principal aplicación es observar una ampliación del fondo de ojo, lugar donde se encuentra la retina y, posiblemente, sea el instrumento de mayor uso en la historia de la Oftalmología.

El oftalmoscopio es un instrumento optométrico cuya principal aplicación es observar una ampliación del fondo de ojo, lugar donde se encuentra la retina y, posiblemente, sea el instrumento de mayor uso en la historia de la Oftalmología. La vacuna conjugada para la inmunización activa contra enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib), diseñada para niños desde los 2 meses y hasta los 5 años de edad. Quimi-Hib® es segura, muy bien tolerada y poco reactogénica. Su producción cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud.

La vacuna conjugada para la inmunización activa contra enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib), diseñada para niños desde los 2 meses y hasta los 5 años de edad. Quimi-Hib® es segura, muy bien tolerada y poco reactogénica. Su producción cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Carlos de la Torre y Huerta fue un antropólogo, malacólogo y zoólogo cubano natural de Matanzas. Eminente investigador y profesor universitario, discípulo de Felipe Poey. Llegó a poseer la más completa colección conocida en Cuba de especies terrestres de moluscos.

Carlos de la Torre y Huerta fue un antropólogo, malacólogo y zoólogo cubano natural de Matanzas. Eminente investigador y profesor universitario, discípulo de Felipe Poey. Llegó a poseer la más completa colección conocida en Cuba de especies terrestres de moluscos.